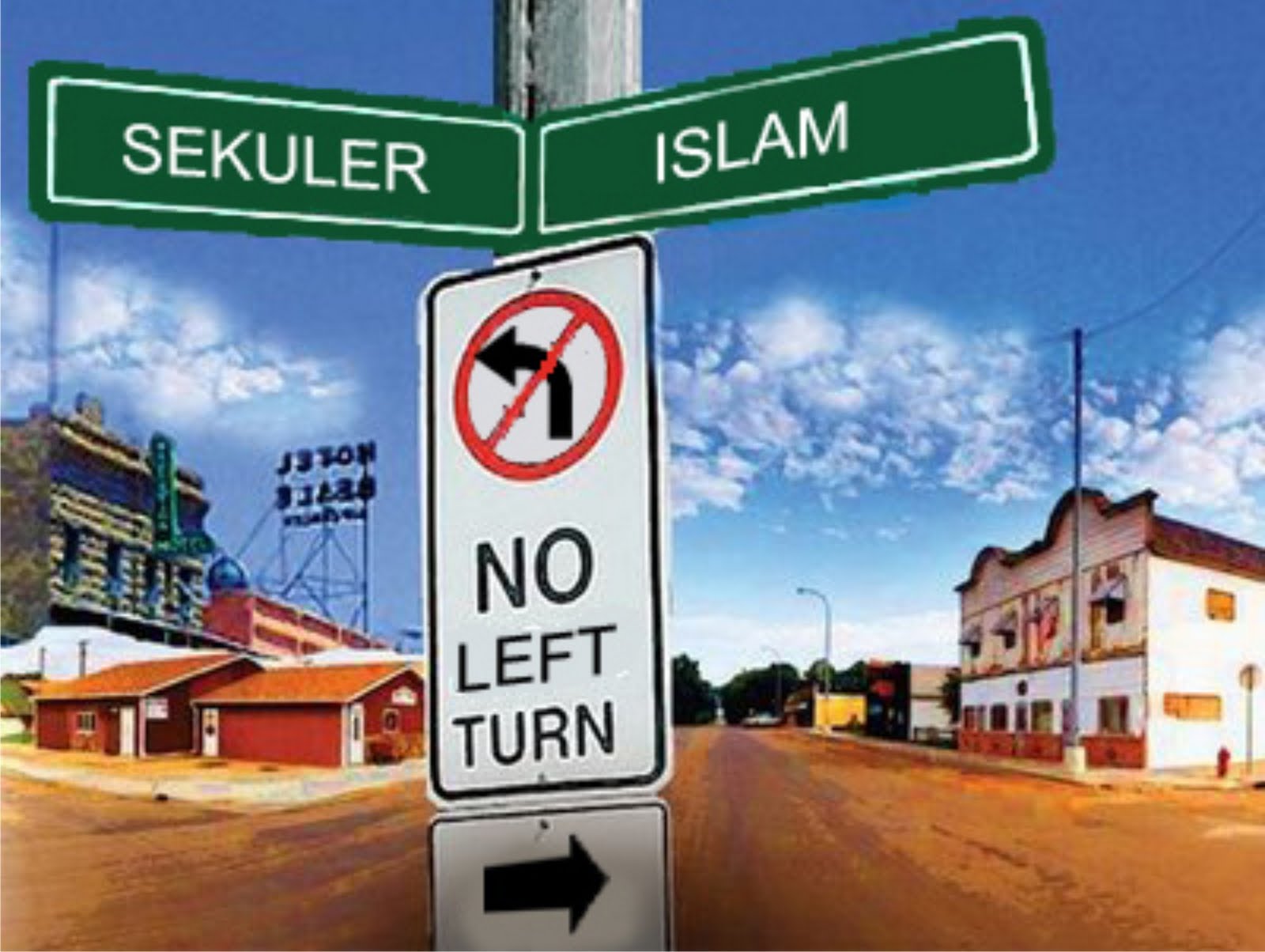

islam-vs-sekuler.jpg">islam-vs-sekuler-300x226.jpg" alt="islam dan sekularisme" width="300" height="226" />

Oleh Rifa Arifin, Wartawan Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Sebagai cabang dari pemikiran filsafat, sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan.

Sekularisme juga merujuk ke pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutama yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan.

Baca Juga: Refleksi 48 Tahun Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina

Banyak orang bicara tentang sekularisme, tapi apa yang mereka pahami belum tentu sama. “Pemisahan agama dari negara” bisa jadi didefinisikan secara berbeda oleh tiap kepala. Maka keniscayaan yang pertama adalah kesepakatan definisi, sebab arogansi penafsiran tentang kata itu bisa berujung pada kampanye hitam: memojokkan mereka yang mengafirmasi istilah itu.

Kata sekularisme diterjemahkan dalam bahasa Arab berbeda-beda. Seyyed Hossein Nasr dalam Islamic Life and Thought (1982:14) menulis, “Ada kata ‘urfy yang secara esensial mengacu pada hukum duniawi, yang berarti ‘dunia ini’ dan bukan ‘dunia yang lain’, dan zamany, yang berarti temporal, lawan kata abadi.Tetapi, tidak satu pun memiliki arti yang sama persis dengan ‘sekuler’.”

Di awal abad 20, sekuler diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan ad-dahr, yang juga meminjam bahasa yang dipakai Al-Qur’an. Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) pernah menulis risalah tentang sekularisme dalam bahasa Persia, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul ar-Radd ‘ala ad-Dahriyyîn (Kritik terhadap Para Sekularis). Tapi, pada hemat saya, kata ad-dahr itu sebenarnya lebih dekat kepada “materialis”.

Yang jelas, pilihan terminologi menyisakan sebuah cara pandang. Kata al-lâdini pernah pula dipakai untuk sekuler, meski secara tekstual ia cenderung bermakna non-religius. Perkembangan mutakhir, kata yang sering dipakai adalah ‘ilmâniyyah (dari ‘ilm, ilmu) atau ‘almâniyyah (duniawi), sebagaimana dalam kamus al-Munjid, karya sarjana Kristen Lebanon, Louis Ma`luf.

Baca Juga: Bulan Solidaritas Terhadap Rakyat Palestina

Baru saja beranjak pada sejarah kata itu, kita sudah banyak menemukan perbedaan. Apalagi bila menyangkut definisinya yang komprehensif (jami`-mani`), maka setiap kepala para sarjana akan menggambarkannya secara berbeda.

Hanya saja, untuk menerapkan sekularisme dalam realitas, tak salah jika kita mulai dengan beberapa pertanyaan: Apakah Indonesia adalah negara sekuler? Apakah Arab Saudi merupakan negara teokrasi karena menjadikan Al-Qur`an dan Sunnah sebagai undang-undangnya? Bagaimana dengan Iran yang mengaku dirinya sebagai “Republik Islam”? Atau juga Pakistan? Adakah, misalnya, sebuah jalan tengah antara teokrasi dan sekularisme?

Memilah mana yang benar antara sekuler dan teokrasi (atau juga kalau ingin jalan tengahnya, sebab yang tengah-moderat itu konon adalah yang terbaik) mungkin mudah, juga sekaligus susah. Mudah sebab kita bisa dengan gampang melihat konstitusi resmi suatu negara: jika tidak mencantumkan Al-Qur`an dan Sunnah sebagai dasar negara berarti itu sekuler. Tapi susah juga, sebab bisa jadi yang sekuler itu malah yang dapat mencapai tujuan utama dari syariat Al-Qur`an dan Sunnah.

Siapa yang tidak mengakui, bahwa negara-negara barat yang ultra-sekuler sekalipun, adalah negara yang kadang lebih bisa berbudaya islami dibanding negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, termasuk Indonesia yang mayoritas Muslim warganya. Seperti pernyataan Muhammad Abduh (1849-1905) yang cukup masyhur itu, “Aku melihat Muslim di Mesir, tapi aku tidak melihat Islam di sana. Sebaliknya, aku melihat Islam di Perancis, walau aku tak melihat Muslim di sana.”

Baca Juga: Menetapi Jama’ah, Menjaga Diri dari Zaman Penuh Luka

Itu bahasan yang teramat klasik. Sudah banyak buku yang membahas. Saya di sini tidak ingin mengulang-ulang yang sudah ada di buku-buku itu. Tapi kita layak untuk kembali mengulas sejarah awal Islam terkait bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berinteraksi dengan sistem “sekuler”.

Di bab “Jahiliyah” buku Muhammad: A Biography of the Prophet karya Karen Armstrong, diterangkan bagaimana sistem hidup Badui di padang pasir Nejed, Hijaz, dan Tihamah—kawasan di tengah-tengah, antara Arab utara dan selatan yang, konon karena tandusnya, sama sekali tidak dilirik oleh Persia dan Romawi.

Orang Badui mewarisi watak kerasnya padang pasir. Tiap suku sering kali saling berperang hanya untuk mendapatkan oase dan ladang peternakan. Untuk mempertahankan suku, mereka membuat sistem hidup komunal: melindungi anggota suku sendiri sehingga satu orang-pun tidak boleh ada yang dihina dan dilukai oleh anggota suku lain.

Hidup dengan sistem komunal bercirikan: balas dendam antar suku hingga peperangan bertahun-tahun, adanya suaka politik kepada suku yang telah meminta kesepakatan dan memberi semacam upeti, dominannya peran lelaki dan marginalnya peran wanita, gengsi antar suku ditunjukkan dengan para pemuda pemberani, ber-muru`ah, dan—yang menjadi karakter istimewa orang Arab itu—penyair serta teologi fatalistik: nasib merupakan fakta hidup yang keras dan harus diterima dengan besar hati.

Baca Juga: Dialog dan Experiential Learning Pada Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidr

Saya ingin melihat ke sistem suaka politik ala Jahiliyah itu: tidak boleh anggota suku mencelakai anggota sesama suku, sebab hal itu akan menurunkan kewibawaan suku, dan adanya suaka politik ke suku lain sehingga bisa mendapatkan rasa aman dari gangguan musuh dalam perebutan oase, ladang ternak, ladang pertanian, jalan perdagangan, dan lain-lain.

Mari kilas balik ke kasus yang pernah dialami Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi selalu dilindungi oleh Abu Thalib yang sangat menjaga aturan/sistem suku—bahkan marga Hasyim dan Muthalib bahu-membahu melakukan solidaritas kepada Nabi di masa pemboikotan ekonomi, meski sebagian mereka bukan Muslim.

Abu Jahal dan Abu Lahab pun masih segan untuk segera membunuh Nabi Muhammad sebab aturan kesukuan melarang itu. Nabi juga pernah meminta suaka politik ke Habasyah dan Thaif. Singkat kata, Nabi Muhammad, di awal-awal perjuangan dakwahnya, banyak diuntungkan oleh sistem politik kesukuan ala Jahiliyah kala itu.

Pertanyaan yang harus dijawab oleh para pejuang negara Islam, yang “berpedoman pada Al-Qur’an dan as-Sunnah secara murni dan konsekuen” yang sangat membenci sistem sekuler (sebab hal itu berarti pengingkaran terhadap hukum Tuhan alias kufur) adalah: apakah sistem ala jahiliyah itu (yang tentu tidak mencantumkan Al-Qur’an sebagai konstitusi) adalah sistem sekuler? (P013/R02)

Baca Juga: 14 Poin Krusial KUHAP Baru, Publik Soroti Risiko Pelemahan Hak Asasi

Sumber :

- Perkembangan Filsafat Dari Klasik Hingga Modern, Solihin 2007, Pustaka Bandung

- Islam Dan Sekularisme, diterjemahkan oleh Karsidjo Djodjosuwarno, tahun 1998

- Alhayah al Islamiyah ( Islamic life and thaghut ), Husein Nasir, tahun 1982

- Ar-Radd ‘ala ad-Dahriyyîn, Jamaludin Afghani, tahun 1897

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Indonesia dan Masa Depan Hutan Tropis Dunia, Langkah Baru Memimpin Konservasi

Mina Indonesia

Mina Indonesia Mina Arabic

Mina Arabic Mina Preneur

Mina Preneur